私の稽古は始まった

昨日の3日は、私の稽古始めだった。

フランスからレオさん達一行20数名が日本に着き、夕方私との稽古で2時間程汗を流した。

だから、私の稽古始めは昨日ということになる。

年齢層は少し高めだった。

男性も女性も言うなれば、おっちゃんとおばちゃんだ。

人柄のニュアンスがこのおっちゃんとおばちゃんだ。

だから、やりやすい。

ちょっとしたやり取りが、大阪と同じで全部笑いになるからだ。

稽古をしながら「どうしてそうなるのか?」を、過去の海外でのワークショップを思い出しながら考えて見た。

もちろん、その答えは分からないが、一つは「構えていない」から、つまり、「大人だから」があるだろうとは思う。

気持ちが構えているのかいないのかを、私はどういう訳か無意識的に判別出来るから、初対面では構えている人には近寄らない。

それは、その人の私に対する反応が周りの空気を緊張させるからだ。

構えている人は、周りを緊張させるのだが、構えている人には分からない。

それは、構えているから周りが見えないということと、難しく言えば、自分は多人数の中で生きている、だからどういう態度でいなければならないのかを知らないからだ。

いうならば、マンション等のドアにあるドアスコープで世間を見ているようなものだし、その狭い世界生きているからだ。

だから見慣れない人や見慣れない事には防御本能が働き、構えてしまうのだ。

その気持ちの防御姿勢と構えが、周りを緊張という反応を起こさせるので、まずは近寄らないのだ。

で、一番大人っぽい人、気持ちの開いている人とは自然と引き寄せられ、笑いで一杯の稽古になるので、周りをその渦に巻き込んでしまうのだ。

そうなると、先程の構えている人も巻き込まれて、気持ちを開くようになり緊張の少ない稽古となるのだ。

この「おっちゃんとおばちゃん」というニュアンスは、大人、という事と、気取っていない、構えていない、という生きる姿勢なのだ。

その意味で、日本で何かの時には「私は大阪のただのおっさんですよ」と自己紹介するのだ。

そういう笑いのある稽古は、日本では余り無い。

「おっちゃん、おばちゃん」が少ないからだ。

それと、どこか生真面目だからだろう。

「真面目」が間違っているのでも悪いのでもない。

しかし、そこに余裕が無いのだ。

余裕というのは「気持ちの遊び」だ。

伝統的な木造建築では、釘など金物で柱を止めない。

組み木で繋ぐのだが、その時に「遊び」を作る。

それが耐震の役目をし、地震でも倒れずに何百年も建っているのだ。

それくらい重要な役目を担っているのが「遊び空間」だ。

同様に、気持ちが窮屈なら、自分自身も周りの人にも窮屈を影響させてしまうものなのだ。

お正月から遊びに日本に来れ、私の稽古を受ける時間も持てる。

実際に「遊ぶこころ」を持っているこの人達を豊と呼ばずして、どんな人を豊と言えるのだろうか。

そんな視点から、人生や生活を見つめ直して見てはどうだろう。

今年はどうしようか?

東京の道場は?

教えるのは?

とにかく、色々と考える。

それは、人生の終点を意識しているからだ。

しかし、今年は本気で熊野道場を修理しようと思っている。

さきほども愚息が1ヶ月程時間を作ると言っている。

作業は、2人でやるのと1人でやるのとでは、倍以上の差があるので、愚息が手伝いに来たらきっと全部片付くかもしれない。

全部出来なくても、先が見えるようにはなるだろうと思う。

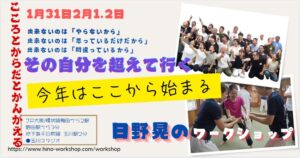

1月31日から2月2日は新春大阪ワークショップは阪神野田の近くです。